对工程师来说,浪涌保护可不是简单抄个电路就能搞定的事。真正的核心,其实藏在 PCB 布局里 —— 怎么摆瞬态保护组件,怎么设计接地策略,直接决定了设备能不能扛住 “电冲击”。

在这些保护组件里,TVS 二极管绝对是 “扛把子” 级别的存在。今天就来好好聊聊,这个小元件到底有啥本事,以及怎么在 PCB 设计里把它用到位。

TVS 二极管:不同于普通二极管,它是 “电压保镖”

先划重点:TVS 二极管≠齐纳二极管≠肖特基二极管,别搞混了!

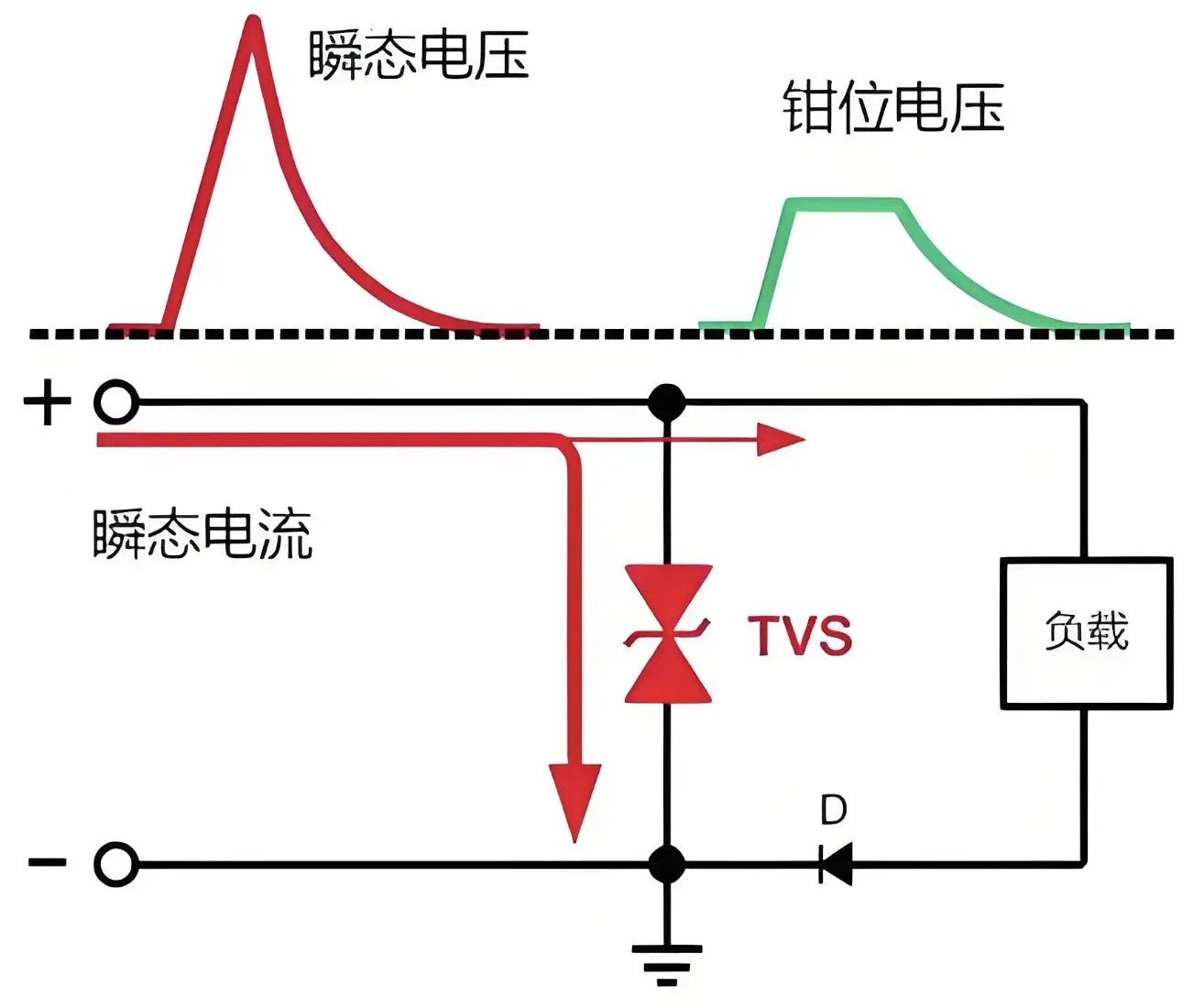

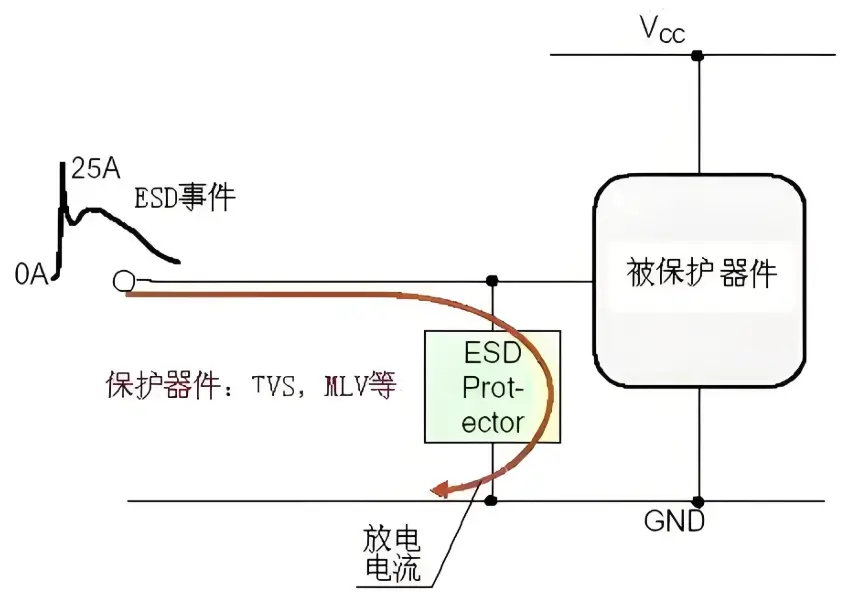

瞬态电压抑制二极管(TVS),说白了就是给设备挡 “电压尖峰” 的。它的核心是一个 pn 结,平时状态特别 “佛系”—— 高阻抗、漏电流极小,几乎相当于开路,不打扰电路正常工作。

但一旦遇到 ESD 之类的瞬态事件,电压超过它的阈值,这货瞬间 “变身”:pn 结发生雪崩效应,立刻导通,变成一条低阻抗通路,把多余的电流 “引走”,不让受保护的组件遭殃。

最牛的是它的反应速度 —— 以皮秒为单位。哪怕 ESD 脉冲上升再快,它都能及时 “出手”,堪称电路里的 “闪电侠”。

选不对 TVS?等于没保护!

虽然都是 TVS 二极管,但参数不对,保护效果可能归零。

选的时候,这几个参数必须盯紧:

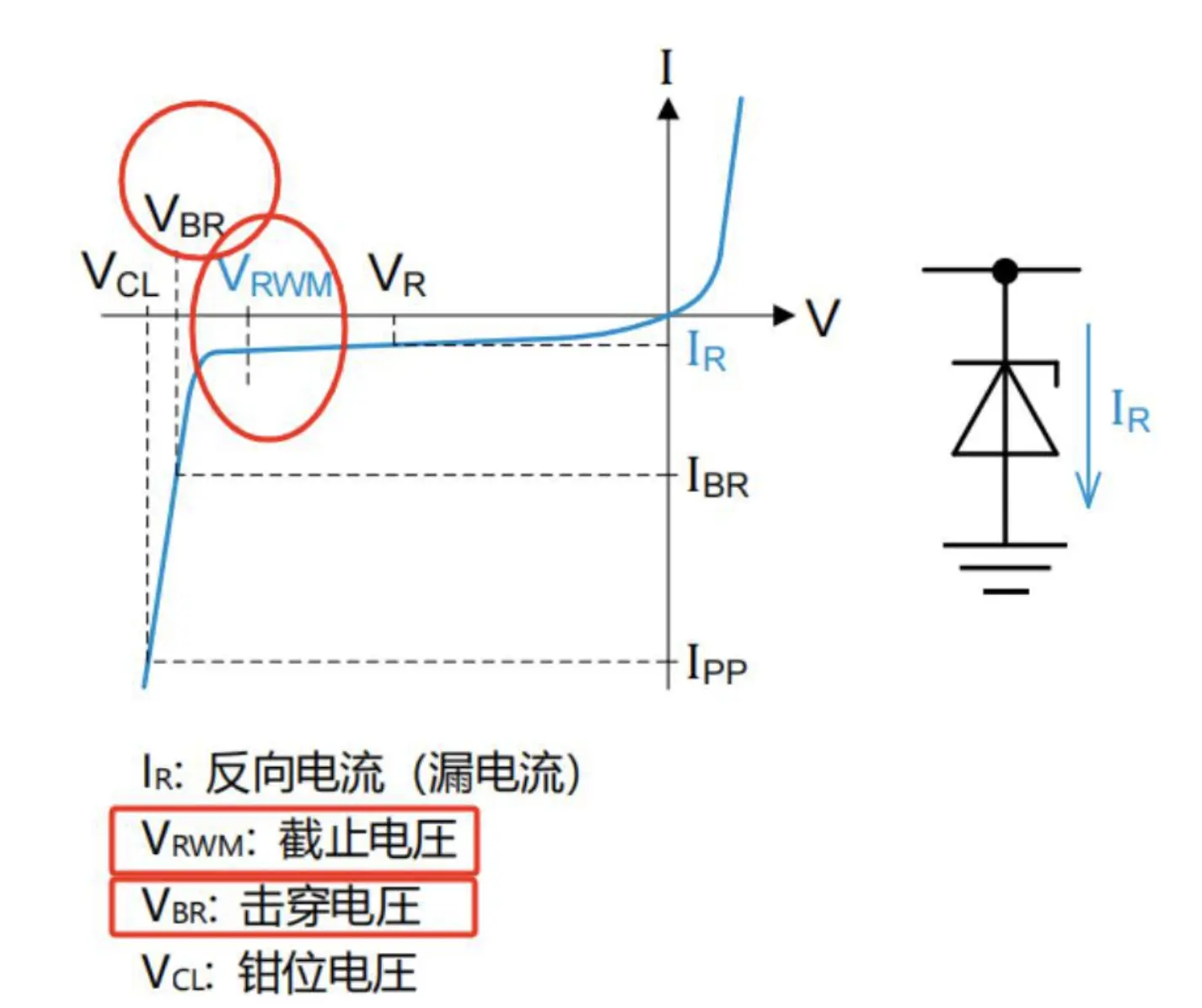

- 反向偏置击穿电压(VB) 这是 TVS 开始 “干活” 的临界点。电压超过这个值,它就会导通,把脉冲引开。

- 钳位电压(VC) 击穿后,TVS 能把电压 “摁住” 的最高值(在指定峰值电流下)。这个值必须比受保护组件的输入电压限制低,否则组件还是会受伤。简单说,VC 越低,保护效果越好。

- 额定关断电压(VWM) 低于这个电压时,TVS 保持高阻抗,漏电流极小。设计时要保证电路正常工作电压不超过 VWM,不然 TVS 会一直处于导通状态,反而添乱。

- 峰值脉冲功率耗散(PPP) TVS 能安全扛住的最大瞬态功率。选的时候得根据可能遇到的脉冲强度来定,不够的话,TVS 自己先 “炸了” 可就麻烦了。

双向还是单向?别凭感觉选!

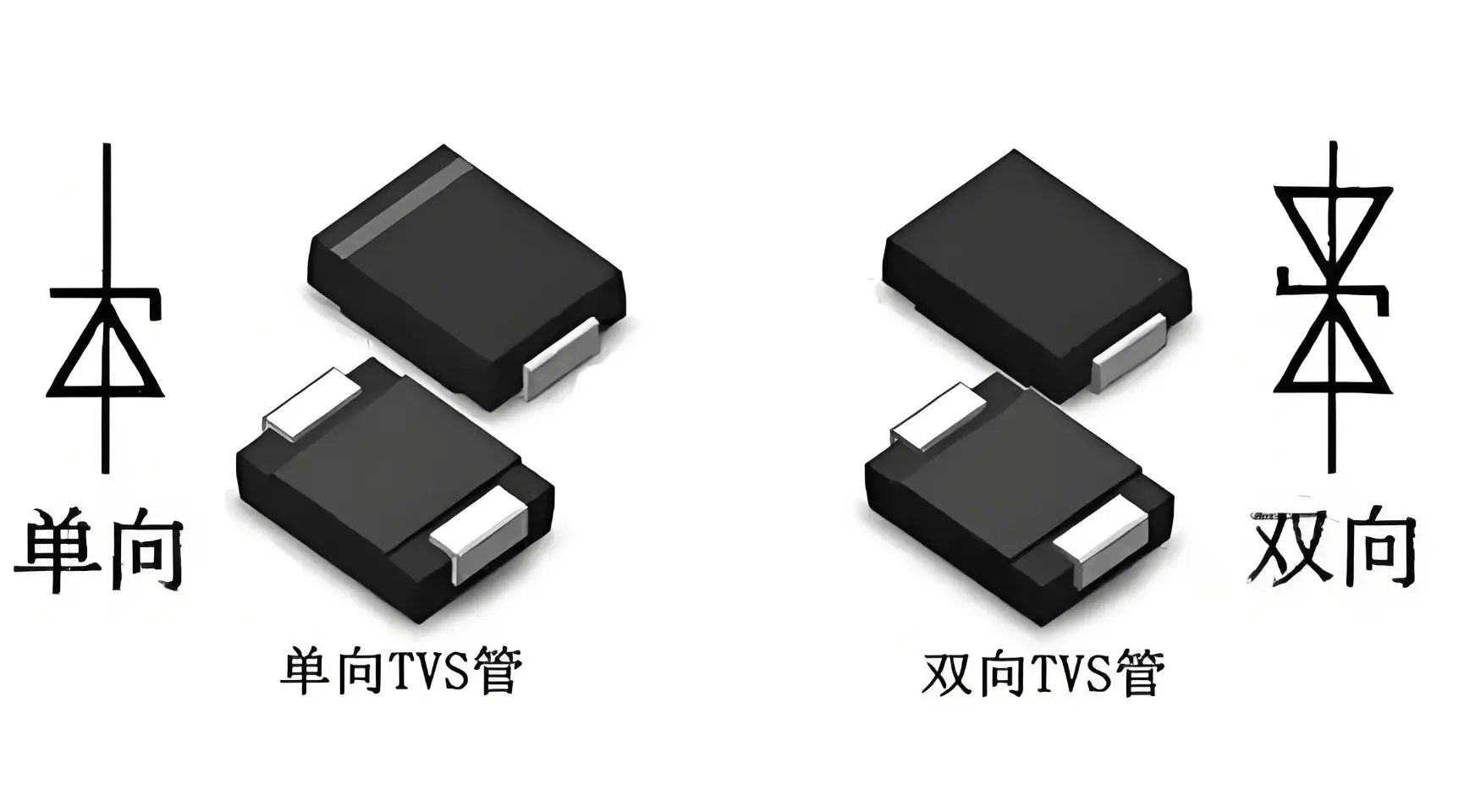

TVS 二极管分双向和单向两种,符号长得不一样,用法也大不同。

很多人默认 TVS 是单向的,想要双向的得特意说明。那该怎么选?

- 单向 TVS:适合直流电路或者单向脉冲的场景,只能防一个方向的瞬态电压。

- 双向 TVS:能同时防正负两个方向的脉冲,比如差分信号、交变模拟线路,或者可能出现正负电压尖峰的地方。

为啥更推荐双向?

举个例子:如果接地出了故障,接地路径阻抗变高,单向 TVS 可能会让电流 “绕路” 经过受保护组件;但双向 TVS 不管电压方向如何,只要超过阈值就导通,哪怕接地有点问题,也能争取保护机会。所以追求全面防护的话,双向更靠谱。

PCB 布局:位置、接地错了,再好的 TVS 也白搭

选对了 TVS,布局没做好,等于功亏一篑。这几个技巧必须记牢:

1. 放对位置,离 “风险点” 越近越好

ESD 最容易从暴露在外部的导体(比如连接器)入侵,所以 TVS 必须 “守在门口”—— 紧挨着这些裸露导体放置。

为啥? 因为 PCB 走线有寄生电感,线越长,电感越大,会让 TVS 的钳位电压升高,超过额定值。所以 TVS 接到连接器的线要短,到受保护组件的线也要短,尽量减少寄生电感,让脉冲能量能快速被导走。

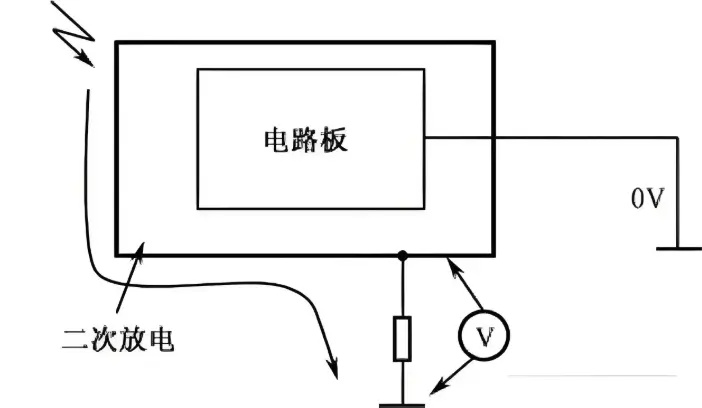

2. 接地可别随便接

最好给 TVS 单独搞个 “接地通道”—— 比如接到机箱接地(金属外壳、机箱螺钉、安装孔),而不是和受保护组件共用同一个接地网。

如果没有机箱接地,接内部地平面也行,但高风险环境下,设备一定要装在带金属底盘的外壳里,并且底盘要可靠接地。记住,接地路径必须低阻抗、低电感,不然脉冲能量导不出去,还是会 “憋坏” 电路。

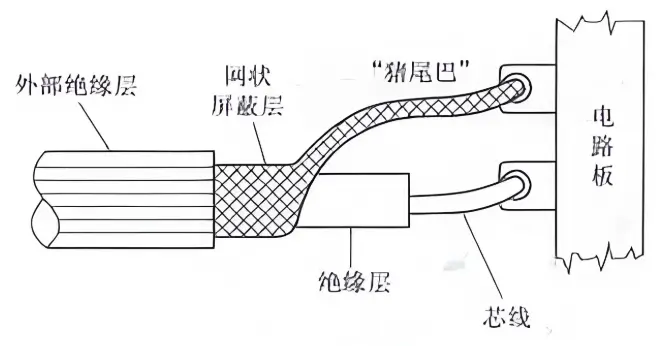

3. 屏蔽层别瞎接,直接接地最靠谱

带屏蔽的连接器能辅助防 ESD,但屏蔽层的接法有讲究:

- 别用缓冲电路或 RC 电路接屏蔽层,纯属画蛇添足,反而破坏屏蔽效果。

- 正确做法:屏蔽层直接接机箱接地或地平面,形成低阻抗通路,让 ESD 能量直接入地。

- 特殊情况(比如浮动接地):可以在屏蔽层和地之间接个大电容,既能分流快速 ESD 脉冲,又能避免高频噪声辐射。

最后说句大实话

TVS 二极管虽小,却是电路的 “生死线” 之一。选对参数、摆对位置、接好地线,它能替你的设备挡住绝大多数 “电冲击”;但要是随便应付,炸板、设备失效可能就在一瞬间。

对工程师来说,浪涌保护从来不是 “选个零件就行” 的小事,而是从选型到布局的系统工程。毕竟,靠谱的设计,都藏在这些细节里。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

相关文章

没有相关内容!

暂无评论...